午後から登庁して、予算委員会分科会での質疑について関係各課と協議。税務部からも資料提供を受けました。また、昨日完成した市役所向かい側歩道の喫煙所、さらに南海高野線踏切付近の喫煙所にも足を運んで、使用状況などを確認。

午前中、市税事務所に赴いて調査。ついでに、昨年11月に改修された三国ヶ丘駅前喫煙所の様子を観察してきました。予算委員会分科会で議論するつもりです。午後は、市民相談のお申し出もいただいたので、事務所で仕事。

午後から登庁して、予算委員会分科会での議論について関係各課と協議。昨年の決算委員会での指摘事項が多いのですが、初めて質疑するテーマもあります。

大綱質疑本会議の3日目。自民市民の議員が2人、維新議員が2人、自民議員が2人、それに水ノ上議員と、合計8人の議員が発言して、大綱質疑は終わりました。議論の舞台は来週月曜からの予算委員会分科会に移ります。

私は第2分科会に所属し、3日(月)産業環境委員会所事項、4日(火)文教委員会所管事項、5日(水)健康福祉委員会所管事項と、3日連続での発言を予定しています。

目覚めてしばらくして隣家の屋根に雪が残っているのに気づきました。

ウクライナ侵略3年目を迎えた今日、せめてもの意思表示をしたいとの思いにかられ豊中市にある在大阪ロシア領事館前に向かいました。同じ思いで集まった約100人の人々に加わってシュプレヒコール。

1月の国連発表では、ウクライナで子ども650人を含む1万2300人超の民間人が犠牲になったとのこと。3年間で両軍とも数十万人規模の死傷者が出ているとの報道もあります。トランプ米大統領のウクライナを排除したロシアとの終戦交渉にも怒りが湧きます。「プーチンによる侵略」という歴史的事実を踏まえない言動は、きっと米国社会でも批判が高まるのではないでしょうか。

●昨日の維新・兵庫県議の記者会見

ところで、昨日行われた維新の兵庫県議の会見をネットで見ていて、この人たちに「選挙で選ばれた議員」という自覚がないのにあきれました。

県民から選ばれたからこそ「県議」であり、県議会で「百条委員会委員」に選出されて重い職責を担ったはずなのに、それを自覚せず、知事選への影響に配慮した「秘密会」の様子を録音して他党の党首に提供。また、出所や内容の怪しげな文書を提供しました。

いずれも、「より効果的な拡散が目的だった」とうそぶきました。「ルール違反だったから謝罪する」。その言葉に、「間違ったことをした」との反省を感じられません。

維新代表の吉村氏は、「気持ちは分かるが、ルール違反」と発言。しかし、簡単に「ルール違反」と言って済ませられる話ではありません。先に書いたように、「議員の職責」を自覚しない行動であり、もはや議員たる資格はないのです。吉村代表には、なぜこの人たちの「気持ちは分かる」のでしょうか。だったらこの党は、「地方自治」の原理やその大切さを尊重するという「ルール」を喪失しています。あるいは、もともと備えていないでしょうか。

また、増山氏は(自死した元県民局長に関する)「不同意性行」について、「否定する情報がないから」として拡散を図った旨の説明をしていました。情報が肯定される根拠は示さず、人の名誉にかかわる話題を公言することは、「公職者」たる議員としての自覚があれば控えるべきことだと私は思います。「離党届」の提出も、党からの厳しい処分を予測してのことでしょう。

▽画像クリック→拡大

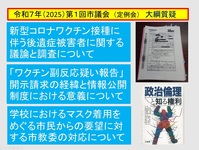

大綱質疑の3つ目のテーマは、「学校でのマスク着用をめぐる市民要望への市教委の対応」です。3年前に市民が要望に訪れた際、市教委の担当者が「議員が来た方が動く」と発言したそうです。もしかしたら「本音」を漏らしたのかもしれませんが、これはいただけません。市民の要望にきちんと耳を傾け、それに応えた行政運営が行われるべきです。

●市民が中止させたインフルエンザワクチン集団接種

一例として紹介したのは、30数年前、学校で行われていたインフルエンザワクチンの集団接種をめぐる新聞記事。私は、当時の環境保健委員会などで、副反応への杜撰な対応や集団接種の問題点を厳しく追及しました。

他方、「インフルエンザ予防接種を考える会」に参加した市民の皆さんが、校門前で接種日を控えた児童たちにパンフを配布。保護者に正確な情報を伝えました。その結果、各校の接種率がみるみる低下し、集団接種を中止させることに成功したのです。

今回の大綱質疑では「住民自治」の原点を探る議論を試みました。折しも、兵庫県議会で維新県議による地方自治の根幹を揺るがすような事件が発覚。自治における市民の役割を確認すべしと述べ、質疑を締めくくりました。

●保健医療担当局長の最後の答弁

なお、議論の最後に、「副反応疑い報告書をめぐる市当局に対応について反省すべきことはないか」と質したところ、保健医療担当局長が次のように答えました。(抜粋・要約)

「コロナワクチンの接種後の遷延する症状によって、今もつらい思いをされている方々やご家族に対し、今回の調査を経験し、救済制度の案内が行き届いていなかったこと、国への進達に時間を要した方について手続きの迅速化が図れたのではないか、反省すべきと認識している」

「Sさんからのご指摘や情報提供、議会での指摘・議論が調査のきっかけとなっただけでなく、ワクチンの安全性の関する周知についても、市ホームページ等の情報の充実につながった」

「もし、またパンデミックが発生した際には、もっと市民の命と健康を守るための取り組みができるよう、しっかり振り返り、反省、教訓とする。きっかけを作って下さったSさんに感謝する」

▽画像クリック→拡大

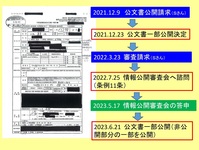

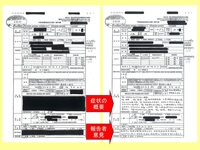

大綱質疑で議論した堺市が当事者の調査をすることになった「副反応疑い報告書」は、市民Sさんの情報開示請求によって明らかになりました。しかし、当初に開示されたものは大部分が黒塗りだったため、Sさんが情報公開審査会に審査請求。「特定個人が識別される可能性がある記載を除き公開すべきである」との審査会答申が出て、「症状の概要」や「報告者意見」など副反応の実態を知ることができました。

●文書コピー料の二重徴収は妥当ではない

なお、市当局がSさんに開示した最初の文書では不十分だと審査会に指摘され、黒塗りを減らした文書をSさんに渡す際にもコピー代が徴収されていました。この措置は「妥当か」と健康福祉委員会で指摘したところ、再徴収分のコピー代はSさんに返還され、運用上の過ちをなくすべく「事務取扱要領」が改正されました。

●堺市の行政運営を正したSさんの開示請求

副反応疑い報告の当事者を対象に健康調査を行ったのはおそらく堺市が初めてでしょう。その結果、ためらっていた当事者に健康被害救済制度の申請を促しました。また、調査によって救済制度があることを知った例が9件もあったという事態は深刻です。何もしなければ、ワクチンの副反応に苦しんでいる方々に支援も手を差し伸べることができませんでした。

Sさんの開示請求と開示された資料に基づく指摘が市当局に調査を促すことになり、ワクチン被害者の実態の把握にもつながりました。

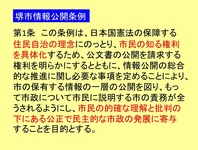

●「市民の知る権利」…情報公開制度の真髄では

それは、堺市情報公開条例の第1条に定められた「市民の知る権利」や「民主的な市政の発展に寄与」との文言に合致します。これこそ「情報公開制度の真髄ではないか」と主張し、情報公開を所管する市長公室長にも見解を求めました。

▽画像クリック→拡大

大綱質疑本会議の二日目。私の登壇は、予測どおり11時過ぎとなりました。議論のテーマは3つで、基本的には12月の議会で予定していたものです。ただ、12月とは順序を変え、新型コロナワクチンの「接種後副反応疑い報告書」の当事者について市当局に求めていた調査の進捗状況の確認から始めました。

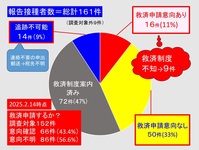

●救済申請意向16件(うち9件は制度不知)

2月14日までの調査で、救済制度の申請意向を確認できたのは66件(44%)で、「意向あり」と答えた16件のうち、9件の方は「救済制度があることを知らなかった」という結果でした。また、当事者や家族と連絡がとれないまま、救済制度の案内郵送をしただけのケースが72件で、連絡不要の申出や宛先不明で返送されたケースが14件ありますから、計86件(57%)はまだ意向確認ができていないことになります。

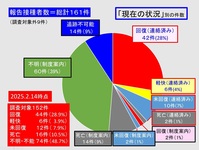

●「回復」の確認は44件・「死亡」は16件

連絡がとれた方々のうちで、副反応症状が「回復」した方は42件、「軽快」6件、「未回復」10件、「死亡」2件でした。制度案内をした方々と合わせて「現在の状況」を確認すると、「回復」44件(29%)、「軽快」6件(4%)、「未回復」12件(8%)、「死亡」16件(11%)、「不明・連絡不能」74件(49%)となります。

●接種時22歳女性=3年続く後遺症

市当局には後遺症被害や死亡された方々に関する調査も求めていました。22歳で接種を受け、全身倦怠などの後遺症から勉学もままならなくなった女性は、3年近く経った今も自宅療養しながら医療受診されています。これまで手が回らなかった救済申請ですが、今回の調査を機に手続きを始められたそうです。

※このような調査結果を踏まえた議論の様子は、明日以降の日記で報告します。

▽画像クリック→拡大

大綱質疑本会議の一日目は、午前中に維新、公明両党が代表質問。午後から維新、公明、自民、堺創志会の議員が一般質問に立ちました。

明日の午前中は共産(50分)、自民・市民(30分)、長谷川(40分)の予定。

私は、「コロナワクチン被害者の調査」「市民の開示請求の情報公開制度における意義」「マスク着用をめぐる市民要望への対応」などを質すつもりです。